このように、思ったことはありませんか?

…

もしそんな状態であれば、今回の記事は、役に立つと思います。

- 絵本選びの「コツ(ポイント)」

- 「年齢別」絵本の選び方

- おすすめの絵本(年齢別)

…などを、紹介していきます。

年齢別は、

「胎教~0歳児(赤ちゃん)」「1~2歳児」「2歳児~3歳児」「4歳児~5歳児」「6歳児~(小学生)」

で紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください( ..)φ

目次

「絵本の選び方」で、重要な3つのポイント(コツ)!

絵本を選ぶ上で、重要なポイントとは、何でしょうか?

…

これから、子供教育の専門家などの意見を参考にした、

「絵本の選び方」で大切にしたい3つのポイント(コツ)を紹介していきます↓↓

絵本の選び方❶「言葉のリズム」が良い!

まず、絵本の選び方で、重要なポイント(コツ)が、

⇒「言葉のリズム」が良い絵本を選ぶ!

という方法です。

教育や学習の専門家である松永暢史さんは、

著書「将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる!」の中で、

「読み聞かせとは、“音を聞くこと”」だと語っています。

これはどういうことかというと、

言葉を覚えるには、まず「言葉のリズム」を脳に覚えさせる必要があるからです。

まだ生まれたばかりの赤ちゃんは、言葉の意味なんてわかってませんよね。

それでも、胎教や赤ちゃんへの読み聞かせが効果的と言われているんです。

その理由は、「言葉の音」を何度も繰り返し聞いてるうちに、自然と『話す・聞く』に重要な「耳」が、早くから形成されるからです。

つまり、言葉を覚えるには、まず“言葉の音をしっかりと聞き取れる耳を作る”必要があるのです。

学ぶための土台を作ると言ってもいいですね。

そのためにまずは、「言葉のリズム」の良さを基準に、絵本を選ぶことをおすすめします。

では、リズムのある絵本の特徴とは何でしょうか?

↓↓

- 「繰り返し言葉」が使われている(例:ぶーぶー、いないいないばぁ、など)

- 絵本の「童謡」が作られている(例:「あおむし」という絵本は、童謡が作られています。月曜日から始まって・火曜日…と、リズムがあるのがわかります。)

などです。。

絵本の選び方❷「シンプル」でわかりやすい話!

絵本の選び方で、重要なポイント(コツ)が、

⇒「話がシンプルで、子供がわかりやすい」絵本を選ぶ!

という方法もあります。

これは子供だけでなく、大人も共通ですが、

誰でもわかりにくい話は、聞きたくありませんよね。

年齢や子供の反応によって、絵本の話の難易度は変えていくことは必要ですが、

子供の反応があまり良くない場合は、もっとわかりやすいシンプルな話の構成の絵本を、選んであげることが大切です。

絵本の選び方❸:新しい絵本よりも、「名作絵本」がおすすめ!

そして、絵本の選び方で、重要なポイント(コツ)が、

⇒新しい絵本よりも、「名作絵本」を選ぶ!

という、おすすめの方法があります。

「記憶に残ってる絵本は?」

というアンケート調査をした、データがあったのですが、

✓✓絵本の新しさは関係なく、それよりも昔から伝わっている絵本が、多く選ばれてました。

(※わかりやすい例を挙げれば、「ももたろう、赤ずきん…」などが、昔話の名作として挙げられます。)

どんなに「絵本の読み聞かせ」をしても、

子供の心(記憶)に残らないのでは、あまり意味がありません。

これからの子供たちには、大人になっても「心に残る絵本」を、読み聞かせてあげたいですよね。

そして、絵本の場合、

××新しいのが素晴らしい…というわけでもありません。

なので、絵本選び方のポイント(コツ)としては、

「名作」と呼ばれ、多くの子供たちに読まれてきた作品を、基準に探してみることをおすすめします( ..)φ

無料体験できますので、興味がある方は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

※「どんな絵本が読めるの?」と思った方は、

下の記事を、参考にしてみてください↓↓

【年齢別】おすすめ「絵本の選び方」!

ではここからは、“年齢別”に分けた、おすすめの「絵本の選び方」のポイント(コツ)を、紹介していきます。

- 「胎教~0歳児(赤ちゃん)」

- 「1~2歳児」

- 「2歳児~3歳児」

- 「4歳児~5歳児」

- 「6歳児~(小学生)」

という年齢別で、おすすめ絵本の選び方を、解説していきます( ..)φ

「胎教~0歳児の赤ちゃん」絵本の選び方

年齢が「胎教~0歳児の赤ちゃん」の絵本の選び方としては、

⇒「言葉の音(リズム)が良い」絵本を選ぶ!

というのが、おすすめの絵本の選び方です。(読み聞かせ)

先ほど、「読み聞かせの1番の目的」についてお話しましたが、

赤ちゃんが言葉を覚えるには、まず“言葉の音”を耳で聴くことから始まります。

言葉の音がピンとこない場合は、「言葉のリズム」と言い換えたほうが、わかりやすいかもしれません。

ですので、言葉のシャワーを浴びせる感じで、「リズムの良い絵本」を読み聞かせしてあげてみてください。

言葉はまだ話せなくても、リズムにのって「キャッキャッ」と楽しんでくれるかもしれません(^^♪

また、育児の専門家の多くが語るように、

胎教時や言葉の理解できない赤ちゃんの時は、

読み聞かせする“お母さんやお父さんの感情を、敏感に感じ取って育つ”…と言いますので、

自分がリラックスして、楽しみながら読める絵本もおすすめです。

「1歳児~2歳児」絵本の選び方

年齢1~2歳児での「絵本の選び方キーワード」としては、

⇒「繰り返し言葉」と「シンプルで短い話」。(読み聞かせ)

幼児というのは、繰り返し続いたり、リズムの良い言葉がとても好きです。

ですので、そういった、シンプルで短い話が、おすすめの絵本の選び方(1~2歳児)になります。

✓理由を、もう少し詳しく説明すると…

↓↓

この年齢(1~2歳児)になってくると、少しずつ言葉を口にし始めるようになる頃ですよね。

育児用語でよく出てくる「1語文や2語文・3語文」で、言葉を話し始める時期です。

1語文:「ママ」「パパ」など。

2語文:「ママ、だっこ」「パパ、いた」など。

3語文:「ママ、おやつ、ほしい」などです。

このような、言葉を少しずつ話し始める時期には、

シンプルな言葉を、繰り返し耳で聞くことによって、“言葉の意味やリズム”を、覚えていきます( ..)φ

言葉の習得スピードも、1~2歳児の時に、

「どれだけ、言葉のシャワーを浴びせたか?(読み聞かせ)」なども、影響してくると言われています。

「うちの子、少し言葉を話すのが遅いかも…」

とならないように、ぜひ何度も「読み聞かせ」をしてあげてみてください(^^♪

- 「いないいないばあ」(著者:松谷みよ子)

- 「がたんごとん がたんごとん」(著者:安西水丸)

- 「ごぶごぶごぼごぼ」(著者:駒形克己)

- 「じゃあじゃあびりびり」(著者:まつい のりこ)

- 「ころころころ」(著者:元永定正)

…など

「2歳児~3歳児」絵本の選び方

年齢「2歳児~3歳児」の絵本の選び方としては、

⇒「短いストーリー」の絵本!

を基準に、絵本選びしてみることがおすすめです。(読み聞かせ)

「2歳児~3歳児」の年齢になってくると、

いないいないばあ…のような、繰り返し言葉ばかりの絵本では、飽きてくることもあります。

そういう時期に入ったら、

次は「短めのストーリー系の絵本」を選んで、読み聞かせてあげると、子供(2歳児~3歳児)は喜びます。

アニメ化されてるかどうかなども、基準に選んでみると、

子供は合わせて楽しむことができますので、おすすめです(^^♪

「4歳児~5歳児」の絵本選び方

年齢が「4歳児~5歳児」の絵本の選び方として、

⇒「子供の反応」を見ながら、一緒に、読む絵本を決める!

という、絵本の選び方がおすすめです。(読み聞かせ)

この年齢(4歳児~5歳児)になってくると、

「あれはイヤ」だとか「これが好き」だとか、自分の思ってることを、伝えらえる時期になっていると思います。

ですので、基本的には「子供の好奇心を優先」させて、絵本を選ばせてあげるようにしましょう。

ただ、子供が自分で選んだ絵本だけでなく、“親も選んであげる”ようにするのがおすすめです。

(※「こんな絵本もあるよ♪」みたいな感じで、おすすめの絵本を子供に紹介してみる。)

これは、子供だけの絵本選びでは、まだまだ世界が狭いので、いろんな世界があることを知らせてあげるためですね(^^)

その上で、「好き」とか「イヤ」の反応をみながら、絵本選びすることをおすすめします。

「日本昔ばなし」「世界の名作絵本(フランダースの犬、あらいぐまラスカル、など)」

「ウォーリーを探せ」「はじめてのおつかい」「スイミー」「100万回生きたねこ」

…など。

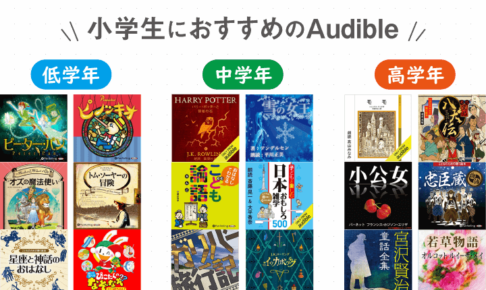

「6歳児~(小学生)」絵本の選び方

年齢が「6歳児~(小学生)」の絵本の選び方は、

⇒少し長めの「シリーズもの」の絵本!(活字本の児童書もOK)

を基準に、絵本・児童書選びをしてみるのがおすすめです。

この年齢になってくれば、少し長めの本でも、読めるようになってくるでしょう。

「絵本」でなくても、物語性のあるものなら、活字本(児童書)にも興味を持ち始める頃です。

このあたりの年齢(小学生)の子供に、おすすめの本については、

「やればできる子! いよいよ小学1年生 (主婦の友生活シリーズ)」で、面白い記事がありました。

↓↓

それは、「東大生が、小学1年生の時に読んでいた本」という記事です。

その記事によると、この年齢では「シリーズもの」の本をよく読んでいたそうです。

これらの本は、すべてシリーズ化している人気作品です。

ぜひ参考に、小学生の児童書選びをしてみてください(^^♪

✓✓「子供の絵本選び」に迷ったら…

もし、“子供の絵本選び”に迷ったら、

やっぱり、定番の「名作の絵本・児童書」を選んでおくのが、おすすめですね。

昔から読まれ続けている物語は、

「子供の記憶に残りやすく、子供が楽しめる作品」が多い…

ので、迷ったら名作!…で問題ありません( ..)φ

✓「昔話・世界の名作」が、読み放題…

それに、有名な昔話や世界の名作なら、

「KindleUnlimited(キンドル・アンリミテッド)」で、読み放題になってることが多いので、

このサービスを、子供の読み聞かせに活用するのも、おすすめです。

⇒大手会社のAmazonが提供している、「電子書籍の読み放題サービス」のことです。

KindleUnlimitedでは、

✓「“子供向け”の絵本・児童書」

✓「“親向け”の育児(子育て)本」

…などが、数多く読み放題対象になっているので、子育て中の親には、かなり役立つと思います( ..)φ

KindleUnlimitedは、無料体験で、使い心地を試せますので、

興味がある方は、ぜひ検討してみることをおすすめします(^^(※無料体験のみの解約もOKです。)

…と気になった方は、下の“体験記事”をご覧になってみてください。

KindleUnlimitedで読み放題の「子供向け絵本・児童書・子育て本」などを、紹介しています↓↓