「偉人たちは意外と“落ちこぼれ”が多い…」

こんな話を耳にしたことはありませんか?

…

実は、その話はあながち間違っていません。

というのも、偉人たちの子供時代のエピソードを調べていくと、

「学校はつまらないから嫌い…」

と途中で学校に行かなくなる偉人も多いのです。

そのため、“型にはハマらない考え方”が身についていったのかもしれませんね。

今回は偉人たちの「子供時代」のエピソードを10個紹介していきます。。

目次

あの偉人って、どんな「子供時代」を送ってきたの?【幼少期】

では、歴史に名を残したような偉人たちは、

「どんな子供時代(幼少期)を、送ってきたのでしょうか?」

…

ここから、10人の偉人たちの「子供時代」エピソードを、紹介していきましょう↓↓

「坂本龍馬」の子供時代…

坂本龍馬とは、江戸時代後の新しい時代の幕開け「明治維新」に、大きく貢献した人物です。

薩摩藩と長州藩の薩長同盟を、結ばせたことでも有名です。

坂本龍馬は子供時代、とても泣き虫で気弱な子供でした。

土佐(今の高知県)のいじめっ子たちに追いかけまわされ、いつもメソメソと泣きながら、家に帰ってきていたほどです。

その後、龍馬は12歳になって学問を学ぶために学校に通わされますが、

勉強嫌いだったので、すぐにやめてしまいました。

何をやっても続かず、泣いてばかりいて、周りにバカにされる…

それが坂本龍馬の子供時代でした。

そんな龍馬の支えとなってくれたのが、姉の乙女です。

乙女は、仁王像のように体がたくましく、心も体もとても強かったので、坂本家の仁王様…などと呼ばれていたくらいです。

乙女は、龍馬の弱虫の性格を叩き直そうと、武術や学問を教え続けました。

その甲斐あってか、龍馬は自分に自信を持てるようになり、

日本を変える出来事に、大きく貢献していく人物になったのです。。

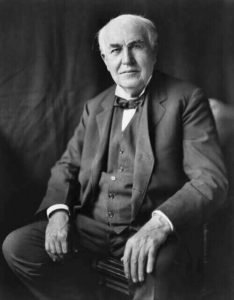

「トーマス・エジソン」の子供時代…

トーマス・エジソンは、蓄音機、映写機、白熱電灯など、1000以上の発明をした偉大な発明家です

「Aは、なぜ“エー”と読むの??」

エジソンは子供時代、「なんで?なんで?」がとても多い、知的好奇心の高い子供だったといいます。

エジソンが寄ってきて、「なんで?なんで?」と質問をするたびに、大人たちは困った顔をします。

なぜなら、エジソンの質問に答えられないからです…

ある日、エジソンは小学校の先生にこんな質問をしました。

「なんで“1+1は2”なんですか?この2つのお団子をくっつけると、1つになるのに…」

先生は答えられません…

しまいには、答えられない質問ばかりするエジソンに怒りを感じて、退学にしてしまいました。

その後、元教師だった母親は、

エジソンの「なんで?」を大切にして、自宅でエジソンに教えることにしました。

そのおかげもあってか、

エジソンは、この「なんで?なんで?」という知的好奇心を持ち続け、やがては偉大な発明家となることができたのです。。

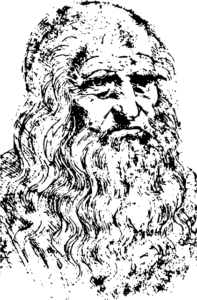

「レオナルド・ダ・ヴィンチ」の子供時代…

レオナルド・ダ・ヴィンチは、世界を代表する天才芸術家です。

有名な作品を一部挙げると、「最後の晩餐」「モナ・リザ」などがあります。

(↑↑モナリザ)

画家として有名なレオナルド・ダ・ヴィンチですが、科学分野など、さまざまな分野に貢献しています。

レオナルド・ダ・ヴィンチは、子供の頃から、絵を描くのがとても大好きでした。

学校の勉強は、あまり得意ではありませんでしたが、

それでもレオナルドの描く絵は、周りを魅了するほど、素晴らしかったのです。

レオナルドは、父の紹介で、有名な画家ヴェロッキオの弟子になることになりました。

絵を描き続け、これまで以上に、どんどん腕を磨いていきました。

ある日、師匠のヴェロッキオが、自分の書きかけの絵の空白部分を指して、レオナルドに向かってこう言いました。

「この空いてるところに、絵を描いてみないかい?」

レオナルドは、ぜひ!と早速描き始めました。

しばらくして、できあがった絵を見ると、師匠のヴェロッキオは驚きました。

「わたしの絵より、ずっとうまい…」

師匠のヴェロッキオも、とても実力のある有名な画家でしたが、

これをきっかけに、絵を描くのをやめてしまうほどだったと言います。。

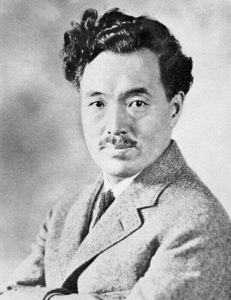

「野口英世」の子供時代…

野口英世は、医師であり細菌学者として世界に名が知られている人物です。

黄熱病や梅毒の研究が有名です。

野口英世は子供時代、とても貧しい暮らしを送っていました。

父が酒好きだったので、働くことをあまりしなかったのです。

しかも野口英世は、子供時代に囲炉裏(いろり)に落ちて、左手を大やけどしてしまいます。

この時から、握った手を開くことが、できなくなってしまいました。

こんな状態なので、子供時代は周りからとてもからかわれたようです。

それでも野口英世は、負けずに勉強して、見返そうと頑張り続けました。

その結果、学業の成績がどんどん伸びていきました。

進学した先の学校では、左手を気の毒に思った友人たちの援助によって、手術を受けることができ、

見事、左手が動くようになったのです。

野口英世は、この経験から医者の凄さを知り、

たくさんの人を救える、医療研究の道へと進む決心をしたのです。。

「ベートーベン」の子供時代…

ベートーベンは、音楽史上でも特に偉大な作曲家として知られる人物です。

代表作品は、「交響曲第9番」「運命」など。

ベートーベンは子供の頃から、音楽に囲まれて生活を送っていました。

というのも、祖父はお城の音楽隊の楽長、父も音楽隊員だったからです。

ある日のことです。

祖父は、自分の部屋から、ピアノの音が聞こえてくるのを、不思議に思いました。

「はて、これはさっき私が弾いてた曲…いったい誰が弾いているんだろう…」

そう思った祖父が、自分の部屋覗いてみると…

なんと、孫のルートヴィヒ(ベートーベン)が弾いてるではありませんか!

その時、ルートヴィヒ(ベートーベン)は、まだ2歳でした。

ベートーベンは、26歳の頃に、耳がほとんど聞こえなくなり、

絶望的な時期を過ごしましたが、

それでも、多くの名作を残し続けた、偉大な作曲家になりました。。

「ベーブ・ルース」の子供時代…

アメリカの野球殿堂入りを果たした、野球界では伝説的な人物です。

豪快なホームランを量産することで、野球ファンから長く愛されてきました。

ベーブ・ルースは子供のから、大きな体格を持った少年でした。

いたずら好きで、喧嘩もよくしていたため、周りの大人は、とても迷惑していたのです。

そんなベーブ・ルースも学校へ通うようになり、少しは落ち着くかとおもいきや、

ベーブ・ルースは、勉強嫌いで、すぐ投げ出してしまいます。

このまま学校を辞めてしまう…かとも思われましたが、

ベーブ・ルースは、学校で面白い遊びを見つけます。

それが「野球」です。

「勉強は嫌いだけど、野球は面白い!」

と思ったベーブ・ルースは、熱心に野球に打ち込みました。

ですが、先生から1つだけ約束事をされました。

「ルールを守れないやつに、野球をやる資格はない!」

…

それ以降、ベーブ・ルースは野球のために、学校やそれ以外の生活でも、ルールを守るようになりました。

そして、偉大な野球選手へとなったのです。。

「ヘレン・ケラー」の子供時代…

ヘレン・ケラーとは、「見えない・聞こえない・話せない」の三重苦を乗り越え、世界の福祉活動に貢献した人物です。

ヘレン・ケラーは1歳半の時に、

原因不明の高熱で「目と耳」が不自由になりました。

それ以来、自分の思いがうまく伝わらないヘレン・ケラーは、とても乱暴でわがままな性格になってしまったといいます。

ですが、それを救ってくれたのが、若い女教師のサリバン先生という方です。

わがままなヘレン・ケラーの肩を優しく抱いて、1つずつ大切なことを教えていきました。

その思いは、目と耳が不自由なヘレン・ケラーにも伝わり、

ヘレン・ケラーは、学ぶ喜びを初めて知ったのです。

この経験を得たヘレン・ケラーはその後、

自分のような体の不自由な人の役に立ちたいと、福祉活動に熱心に取り組んでいくようになり、世界中に影響を与えるような人物になったのです。。

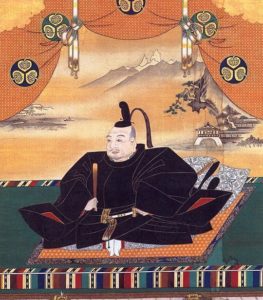

「徳川家康」の子供時代…

徳川家康とは、200年以上続いた江戸幕府を開いた人物です。

戦乱の世を、見事に1つにまとめあげました。

徳川家康は、子供のころから常に「忍耐力」を必要とする境遇に置かれていました。

というのも、徳川家康の生まれた松平家は、

当時の戦乱の世での状況があまり好ましくなく、

子供の徳川家康(竹千代)は、よく「人質」として他の武家へ出されてきたのです。

なので子供であっても徳川家康は、常に「我慢」せざるを得ない状況でした。

ですがそんな状況でも、子供の徳川家康は、

「松平家のためだ。喜んで行ってくるぞ!」

と勇ましく人質になったと言います。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」

という、徳川家康を表す有名な俳句がありますが、

この性格は、子供時代に鍛えられた「忍耐力」が、作り上げたのかもしれません。。

「マザー・テレサ」の子供時代…

マザー・テレサとは、カトリック教会の修道女であり、世界中の貧しい人たちに愛を届けた人物です。

ノーベル平和賞も受賞しましたが、受け取った賞金は、すべて貧しい人たちのために使いました。

マザー・テレサは子供時代、母親の影響でキリスト教への信仰心が高い子供でした。

教会に行っては、神父様のお話をよく聞いていたといいます。

その中で、聖フランチェスコという人のお話を聞きました。

「この方は、お金持ちの暮らしを捨て、貧しい人たちのために尽くしてきたのです。」

マザー・テレサは、この聖フランチェスコの話に深く感動し、自分もそのような素晴らしい人間になりたいと願うようになりました。

その後、マザー・テレサは、自分も同じく修道女になる道を考え始めます。

迷いながらも、「貧しい人たちの助けになりたい!」

その思いが変わらなかったマザー・テレサは、そのまま修道女としての道を歩み始め、

世界中に貧しい人達を救う、偉大な人物へとなったのです。。

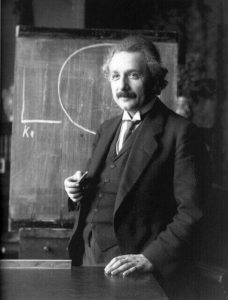

「アルベルト・アインシュタイン」の子供時代…

アルベルト・アインシュタインとは、ノーベル物理学賞を受賞した偉大な科学者です。

発表したものの中では、「相対性理論」が特に有名です。

アインシュタインは、3歳の頃まで、言葉をうまく話せない子供だったと言います。

小学校にも入学しましたが、勉強もスポーツも、成績があまり良いわけではなかったようです。

それよりも、世の中の不思議について考えるほうが、アインシュタインは楽しかったのです。

世の中の不思議について、よく考える子供だったので、

アインシュタインは、常に大人たちに「なぜ、そうなるの?」と質問ばかりしていました。

でも、アインシュタインの質問に、きちんと答えてくれる大人はいませんでした。(答えられなかったと言ったほうが正しいかもしれません。)

「大人たちは、何も知らない…」

アインシュタインは次第に、自分自身で、この世の謎について研究していくことに決め、

その後、歴史的発見をした、偉大な科学者へとなったのです。。

✓偉人たちの「子供時代エピソード」は、まだまだあります。。

今回紹介した、偉人たちの子供時代エピソードは、ほんの一部にすぎません。

もっと興味深いエピソードや、他の偉人たちの子供時代の話を知りたい方は、

「世界を変えた人が、子どもだったころのお話」という本を、読んでみてください。

この本の中には、今回紹介した偉人を含め、

他にも多くの偉人たちの「子供時代エピソード」が収録されています。

- ガリレオ

- ピカソ

- 本田宗一郎

- 松下幸之助

- 織田信長

- 豊臣秀吉

- モーツァルト

- 聖徳太子

- 一休

- 福沢諭吉

- ジャンヌ・ダルク

- ゴッホ

- イエス・キリスト

- ……などなど。

これ以外にも、さまざまな偉人たちの「子供時代」エピソードを知ることができます。

「偉人って、どんな子供時代を過ごしてきたのかな…?」

と興味がある方は、ぜひこの本を読んでみることをおすすめします(^^)

✓✓ちなみに、この本は“無料”で読める…

今回紹介した本「世界を変えた人が、子どもだったころのお話」ですが、

これは、無料で読む方法があります。

その方法は、

⇒「KindleUnlimited(キンドル・アンリミテッド)」の無料体験を、活用することです( ..)φ

「KindleUnlimited」とは、

大手のAmazonが提供している、電子書籍の読み放題サービスで、

「パソコン(PC)・スマホ・タブレット」のどれかを持ってれば、誰でもすぐに利用することができます。

また、KindleUnlimitedには、

今回紹介した他にも、“偉人エピソード本がたくさん”あって、

失敗に落ち込んでたり、あまりうまくいかない時に読むと、勇気づけられる本がいっぱいあります。

KindleUnlimited場合、

無料体験だけの解約も、問題ありませんので、

気になった方は、ぜひ試してみることをおすすめします(^^)

と思った方は、下の記事で、読み放題の種類について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください↓↓

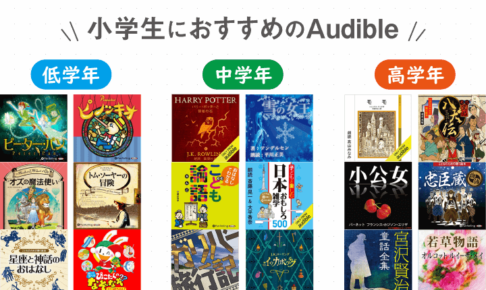

※「子供向けの本(児童書)・読み聞かせ絵本」について知りたい方は、

下のKindleUnlimited記事をどうぞ↓↓